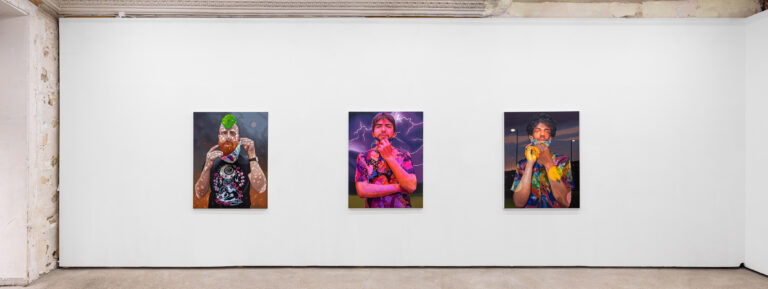

Danny Ferrell

Storms and Saints

June 24 - July 31, 2021

“Is there a place for romanticism in America of the 2020s? Can we feel mighty real in a decade that began with a pandemic, an insurrection, police violence and systemic racism, protests and curfews, growing authoritarianism, continual online battles, proliferating wacko conspiracy theories, and an increasingly stratified economy? Can we still have moments of escape at a time that demands continual high alert—that we are vigilant and bear witness? Can we maintain love and friendship through mass isolation?

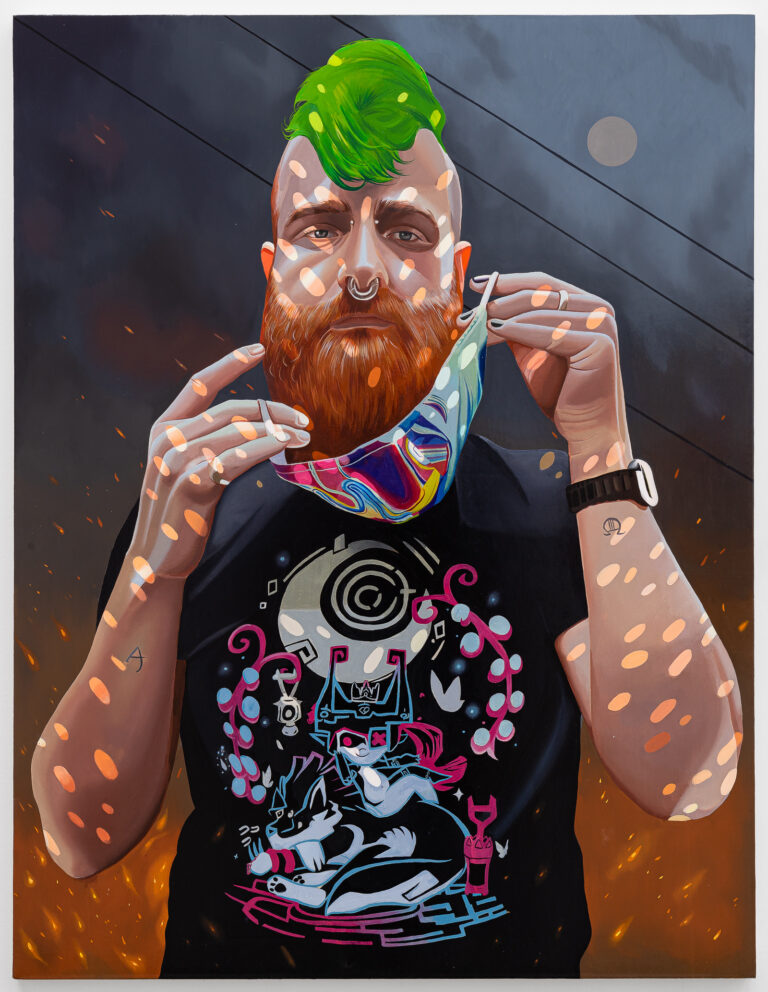

Danny Ferrell’s new paintings subtly respond to our current American predicament through landscape and luminescence. These portraits no longer inhabit the soft-filtered golden glow of idyllic Americana sunrises and sunsets. Instead, Ferrell has dimmed all the lights, exchanging magic hour for dark twilight disrupted by street lights, telephone wires, and lightning. While his interest in vast radiant skies remains, pointing to Hudson River School-style transcendence, Ferrell has added seemingly artificial lighting, from the circular spotlights in The Divide to the rose saturation of The Stormlands.

These mysterious and unidentifiable lights project both danger and pleasure. By covering only the figures, these lights trap Ferrell’s subjects in their beams like a flashlight, headlights, or even authorities’ searchlights. Yet despite these ominous resonances, they also recall the colorful and dynamically choreographed lighting in nightclubs. This is seen most clearly in Twilight Prince in which a man is bathed in refracted light as if reflected from a disco ball.

This mirror ball lighting isn’t out of context. Disco played a role in these works’ creation as Ferrell listened to disco music as a means of transport during the chaotic and alienating pandemic year. Throughout its history, though often maligned as tacky, artificial, and woefully unserious, disco has been a means of evading the harsh realities of the present. While the contemporary United States could certainly be called a disco inferno, the disco heyday of the 1970s wasn’t exactly perfect either. Alice Echols recalls in Hot Stuff: Disco and the Remaking of American Culture, “The 1970s are often remembered for block-long gas lines, shuttered factories, high unemployment and stagflation, all of which combined to give the period a feeling of inertia giving way to slow-moving collapse.”

During this era, disco was a particular place of refuge, kinship, and eroticism for gay men. Coinciding with the Gay Liberation movement, as well as the “Macho Man” clone aesthetic, disco held the possibility for gay men to find community under the flickering lights of disco balls. “It was on the disco dance floor surging with the energy of ‘so many bodies becoming One’ that gay men discovered their own ‘true’ selves,” explains Echols.

Disco-inspired utopia was possible then. Ferrell’s subtle invocation of nightlife spaces, however, was created when clubs and bars–and the crush of bodies contained within–were rendered off-limits due to COVID-19. The lights in Ferrell’s paintings harken to physical togetherness with other gay men yet here it becomes a distant fantasy that further emphasizes the subjects’ isolation and quarantine’s communal losses. Even with nightlife’s slow return, can we ever really feel the same in a collective of sweaty bodies without shuddering or reaching into our pockets for a mask in a panic?

Present in several of the portraits, face masks firmly place these paintings within our fearful contemporary era away from disco’s ecstatic highs. You can’t be fallin’ free (fallin’ free) like Donna Summer in “I Feel Love” when you’re simply trying to stay alive. It’s also significant that the men in Ferrell’s paintings take down their masks. Neither Ferrell nor his subjects are anti-mask free-air-breathers, but who among us can resist that first breath of fresh air sans mask? It’s a release, a relief, and a moment of respite.

In the paintings, this gesture feels like an illicit pleasure. And so does finding joy and connection, no matter how fleeting during a period of upheaval. There is a palpable sense of care, vulnerability, and sensitivity that Ferrell captures in those he paints, as well as safety in the relationship between the artist and his subjects. Is it safe, is it safe to just be who we are? With these friends and loved ones–those you can fall asleep around, those to break curfew with, and those with whom you can get free.”

Emily Colucci // writer, curator, and co-founder of Filthy Dreams, a website analyzing art, culture, and politics with a touch of camp. Emily was the recipient of a Creative Capital|Warhol Foundation Arts Writers Grant for Filthy Dreams.

« This new body of work was conceived during the pandemic. In the hermetic seal of my home in Pittsburgh, I witnessed civil unrest, grappled with the nature of mortality, and listened to spunky disco albums, a necessary salve for the anxiety of feeling trapped. Consequently, this work takes on a darker tone, both thematically and formally, marking a transition from the golden hues of my first show at PACT in Paris, « Magic Hour ». This exhibition, titled « Storms and Saints » builds upon the formal investigations of light and color, while trying to establish the intersection between protest aesthetics, curfew breakers, claustrophobia and disco. I see this show as closing the half-circle made by my first series of works with the gallery. These new paintings depict my friends and loved ones, people with whom I have a deep emotional resonance. I hope viewers see the doubleness in the work, the fantasy and fear, the light and dark, the freedom and containment, but above all, I just want to give people some pleasure and joy. »

Danny Ferrell

“Le romantisme a-t-il sa place dans l’Amérique des années 2020 ? Comment se sentir vraiment vivant dans cette décennie qui a commencé par une pandémie, une insurrection, des violences policières et un racisme systémique, des protestations et des couvre-feux, un autoritarisme croissant, des batailles en ligne incessantes, la prolifération de théories du complot farfelues et une économie toujours plus stratifiée ? Des échappées sont-elles encore possibles quand l’époque demande un perpétuel état d’alerte, exige de nous vigilance et témoignage ? Sommes-nous capables de cultiver l’amour et l’amitié en dépit d’un isolement généralisé ?

Les paysages et la luminescence qui habitent les nouveaux tableaux de Danny Ferrell viennent apporter une subtile réponse à l’accablante situation que connaissent aujourd’hui les États-Unis. Ces portraits ne sont plus nimbés de la douce lueur dorée et filtrée des levers et couchers de soleil idylliques du folklore américain. Désormais, Ferrell baisse toutes les lumières et troque l’heure magique contre un sombre crépuscule parasité par l’éclairage public, des fils téléphoniques et des éclairs. Si son intérêt pour les vastes ciels radieux demeure et s’approche d’une transcendance à la façon de l’école de l’Hudson, Ferrell les a aujourd’hui assortis d’une illumination apparemment artificielle, tels les projecteurs circulaires de The Divide ou les roses saturés de The Stormlands.

Ces clartés mystérieuses, non identifiables, annoncent à la fois danger et plaisir. En n’enveloppant que les figures, elles emprisonnent les sujets de Ferrell dans leurs faisceaux comme le ferait une lampe de poche, des phares, ou encore les projecteurs des forces de l’ordre. Pourtant, au-delà de ces résonances inquiétantes, elles rappellent également les jeux de lumière dynamiques et colorés des boîtes de nuit, ce que l’on perçoit nettement dans Twilight Prince qui représente un homme constellé de reflets semblant provenir d’une boule disco.

Ce miroitement n’est pas hors contexte. Pendant l’année chaotique et aliénante de la pandémie, Ferrell s’évadait au son de la musique disco qui a sa part dans la création de ces œuvres. Fréquemment dénigré pour être kitsch, artificiel et terriblement superficiel, le disco a néanmoins été tout au long de son histoire un moyen d’échapper aux dures réalités du présent. Si les États-Unis d’aujourd’hui peuvent certainement être qualifiés d’enfer disco, les années 1970 qui ont vu l’apogée de ce genre musical ne furent guère meilleures. Alice Echols le rappelle dans Hot Stuff: Disco and the Remaking of American Culture : « Ce que l’on retient souvent des années 1970 sont les files interminables à la pompe à essence, les usines fermées, le fort chômage et la stagflation, autant de facteurs qui se sont conjugués pour que l’on s’en souvienne comme d’une période d’inertie soldée par un effondrement au ralenti. »

À cette époque, le disco était un lieu privilégié où trouver refuge, affinité et érotisme pour les hommes gays. Coïncidant avec le mouvement de libération gay, ainsi qu’avec l’esthétique du clone « gay macho », le disco offrait aux homosexuels la possibilité de plonger dans une communauté sous les scintillements des boules à facettes. « C’est sur la piste de danse disco, débordant de l’énergie de “tant de corps ne faisant qu’un”, que les homosexuels ont découvert leur “vrai” moi », explique Echols.

En ces temps-là, une utopie inspirée du disco était possible. Or Ferrell a créé son invocation subtile des espaces de la vie nocturne alors que le COVID-19 faisait des clubs et des bars – ainsi que de la cohue des corps qui s’y pressaient – des zones interdites. Si la luminosité des nouvelles toiles de Ferrell évoque une réunion physique avec d’autres hommes gays, celle-ci n’est plus qu’un lointain fantasme qui accentue l’isolement des sujets et les pertes infligées à la communauté par la quarantaine. Certes, la vie nocturne ressuscite peu à peu, mais pourrons-nous jamais, sans frémir de panique et nous précipiter sur nos poches à la recherche d’un masque, éprouver les mêmes sensations dans une masse de corps en sueur ?

Présents dans plusieurs de ces portraits, les masques faciaux ancrent ces tableaux dans notre ère contemporaine, angoissante et si distante des envolées extatiques du disco. Comment désirer la chute libre (fallin’ free), comme Donna Summer dans I Feel Love, quand on essaie avant tout de rester en vie ? Il est également significatif que les hommes des tableaux de Ferrell retirent leur masque. Ni l’artiste ni ses modèles ne s’opposent au port du masque, mais qui peut résister à cette première bouffée d’air frais sans entrave ? C’est une libération, un soulagement et un moment de répit.

Dans ces tableaux, ce geste est ressenti comme un plaisir illicite. Il en va de même de la rencontre et de la joie, éphémères en ces temps troublés. Attention à l’autre, vulnérabilité et sensibilité se dégagent des modèles de Ferrell, et vont de pair avec un sentiment de sécurité qui transparaît dans la relation entre l’artiste et ceux qu’il peints. Est-il sûr, est-il sûr d’être simplement qui nous sommes ? Avec ces amis et ces proches, avec ceux auprès desquels s’endormir, briser le couvre-feu, ceux avec qui se libérer.”

Emily Colucci // Auteure, curatrice et cofondatrice de Filthy Dreams, un site qui analyse l’art, la culture et la politique. Emily a reçu le prix Creative Capital|Warhol Foundation Arts Writers Grant pour Filthy Dreams.

“Ma nouvelle série d’oeuvres a été conçue pendant la pandémie. Dans l’enceinte hermétique de ma maison à Pittsburgh, j’ai été témoin de l’agitation civile alentours et dans tous les Etats-Unis et je me suis trouvé confronté à l’inéluctabilité de la mort. Comme un remède nécessaire à l’anxiété, j’ai écouté beaucoup d’albums disco. Mes récentes toiles adoptent ainsi un ton plus sombre, tout en intégrant des touches de lumières façon disco, inédites dans mon travail, comme un rappel à la légèreté, aux fêtes à venir, à la fin des interdits et à tous les rendez-vous qui illuminent ces périodes de trouble.”

Danny Ferrell