Danny Ferrell

Pansy

September 13 - October 11, 2025

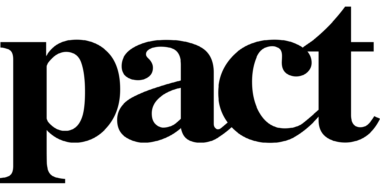

In Pansy, the male figure becomes an object of devotion, celebration, and exaltation. Loud, vivid paintings erupt with firework-like explosions of color—bursts that feel at once religious and erotic. Their intensity recalls the rapture of stained glass windows or festival altars, spaces where light and color themselves are acts of worship. Central to this body of work is the elevation of gay men, historically cast as outsiders or second-class citizens. Here, they are instead rendered as saints and kings—figures worthy of reverence, crowned in flowers, bathed in light, transfigured into the holy.

Yet, beneath the chromatic clamor, there is stillness. The bodies recline, eyes closed, faces slack, caught between breath and its absence. Across the paintings and drawings alike, the male figure courts an unsettling ambiguity: is he sleeping, or has he crossed into death? This tension draws on the Pre-Raphaelite tradition of Ophelia paintings, where beauty and mortality are entwined—skin luminous even as it hints at lifelessness, flowers blooming against the possibility of decay. In the large canvases, lush ornamentation and blazing color mask the gravity beneath; fireworks bloom, petals glow, skin radiates, yet the body remains unmoving.

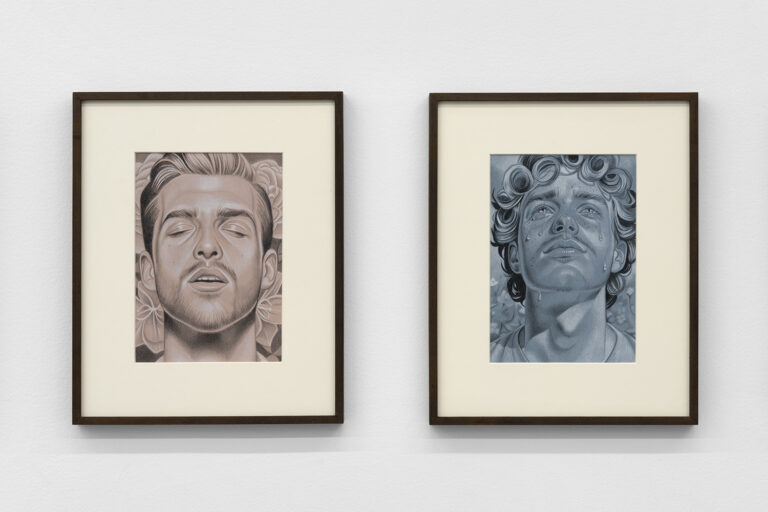

The series of black-and-white portraits on toned paper, arranged in a line, intensifies this duality. Without color’s seduction, these drawings feel almost reliquary-like—quiet, devotional, stripped to the serene essence of the face. Together, both the paintings and the portraits hold life and mortality in the same frame, suggesting that beauty is not an escape from death, but its constant companion. And yet, painting itself resists finality: to depict the body is to suspend it outside of time, to grant it a kind of permanence that flesh cannot claim. The figures may flirt with death, but the medium denies them the end—it holds them here, endlessly present, in a paradox of fragility and endurance.

In Pansy, the erotic, the sacred, the mortal, and the eternal converge. The works offer a liturgy for bodies too often excluded from the altar, sanctifying them in color and line, in shadow and light. If the paintings shout with their chromatic fervor, the drawings whisper in grayscale—but both speak the same truth: to be seen, to be loved, and to be honored is itself a form of resurrection.

Dans Pansy, la figure masculine devient un objet de dévotion, de célébration et d’exaltation. Des peintures éclatantes et flamboyantes jaillissent comme des feux d’artifice de couleurs — des explosions qui semblent à la fois religieuses et érotiques. Leur intensité rappelle l’extase des vitraux ou des autels de fête, ces espaces où la lumière et la couleur deviennent des actes de culte. Au cœur de ce corpus se trouve l’élévation des hommes homosexuels, longtemps relégués au rang d’« étrangers » ou de citoyens de seconde classe. Ici, ils apparaissent comme des saints et des rois — figures dignes de vénération, couronnées de fleurs, baignées de lumière, transfigurées en sacré.

Pourtant, sous ce tumulte chromatique, règne une immobilité. Les corps reposent, yeux clos, visages relâchés, suspendus entre souffle et absence. À travers peintures et dessins, la figure masculine cultive une ambiguïté troublante : dort-elle, ou a-t-elle franchi le seuil de la mort ? Cette tension s’inscrit dans la tradition préraphaélite des représentations d’Ophélie, où beauté et mortalité s’entrelacent — une peau lumineuse qui laisse pourtant deviner l’inanimé, des fleurs écloses contre la possibilité de la décomposition. Dans les grands formats, l’ornementation luxuriante et l’éclat des couleurs masquent la gravité sous-jacente : feux d’artifice, pétales lumineux, peau rayonnante, et pourtant, le corps demeure immobile.

La série de portraits en noir et blanc sur papier teinté, disposés sur une ligne, accentue cette dualité. Privés de la séduction de la couleur, ces dessins prennent presque l’allure de reliquaires — silencieux, dévotionnels, réduits à l’essence sereine du visage. Ensemble, peintures et portraits retiennent la vie et la mort dans un même cadre, suggérant que la beauté n’est pas une échappée à la mort, mais sa compagne constante. Et pourtant, la peinture elle-même résiste à la finitude : représenter le corps, c’est le soustraire au temps, lui accorder une permanence que la chair ne saurait revendiquer. Les figures flirtent peut-être avec la mort, mais le médium leur refuse une fin — il les retient ici, infiniment présentes, dans un paradoxe de fragilité et d’endurance.

Dans Pansy, l’érotique, le sacré, le mortel et l’éternel se rejoignent. Ces œuvres proposent une liturgie pour des corps trop souvent exclus de l’autel, les sanctifiant dans la couleur et la ligne, dans l’ombre et la lumière. Si les peintures crient par leur ferveur chromatique, les dessins murmurent en grisaille — mais tous portent la même vérité : être vu, être aimé, être honoré est déjà une forme de résurrection.